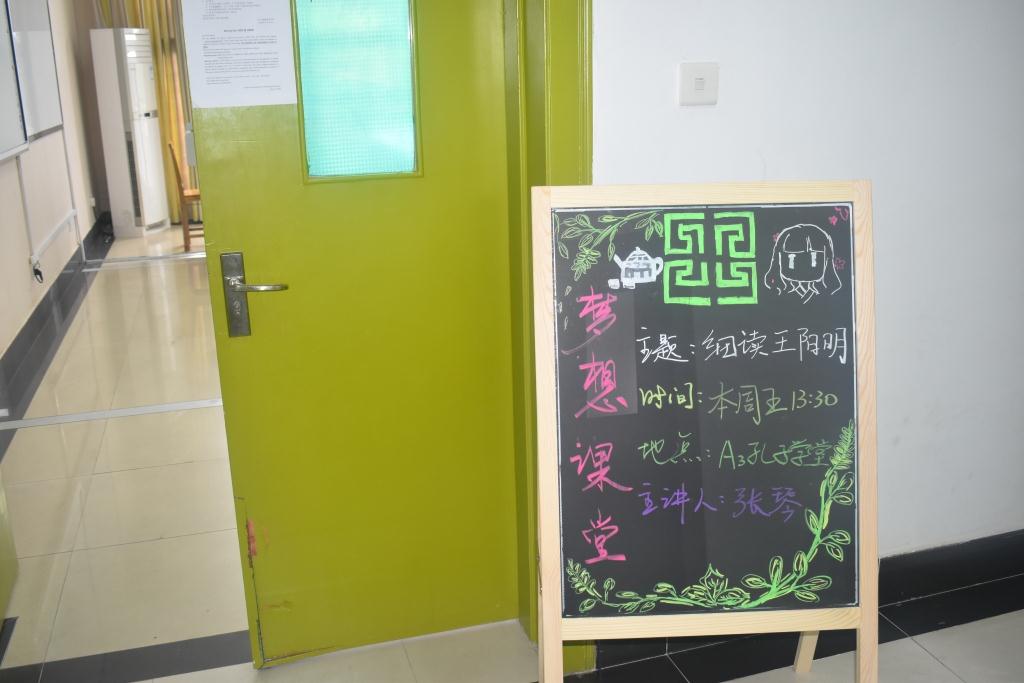

3月31日下午,学院梦想课堂第二讲在A4-512开讲。本次课堂请来的是张琴老师,本科生和研究生部分同学前来学习。

课堂上,张琴老师和同学们分享了许多关于王阳明的故事,比如说他名字的由来:在王阳明出生前一天,他的祖母梦见一神人在云中歌,他的祖父知道后以为是有祥瑞之意,便为他取名“王云”,但是王阳明到了五岁都不会开口说话,直到遇见一位道士,道士认为是因为名字中带了“云”字导致的,于是乎改名“王守仁”。这些是教科书上没有的,但是作为一种背景却起到了很好的作用。

任何一个人物的思想都与他所处的时代背景有着不可忽视的联系,张琴老师就对王阳明所处的时代背景作出了三个方面的总结:佛学昌盛、程朱理学导致思想僵化、明代奸臣当道,内忧外患。在这种背景下,才会有我们今天所看到的思想观点。

说起王阳明的思想,张琴老师主要从四个方面来解释的。

首先是“心即理”,张老师向大家解释这其实并非王阳明的原创思想,其实陆九渊在他之前就说过。但是王阳明通过自己的认知和思考去领悟到了这个道理。

第二个是“知行合一”的思想。张琴老师指出现在人们对“知行合一”的理解其实偏离了王阳明的愿意,他认为:“知之真切笃实处便是行,行之明觉察处便是知”,知行问题就是同一个问题,就是同一个过程。

“这也是王阳明思想的创新之处,‘一念发动处便即是行’的思想其实可以说是源于佛教”,张琴老师说。

第三个是“致良知”,张琴老师解释道:格物致知就是致良知。最后一个是“心外无物”。谈及这个思想时,张琴老师向我们介绍了王阳明认为的事物的两种存在状态:寂与显。并引用了“空谷之花”的故事,让同学们对寂与显有比较清晰的理解。

以上便是此次课堂的主要内容,通过此次课堂我们了解了许多教科书上没有的王阳明,对王阳明的思想也有了更近一步的认识。

期待下一次的梦想课堂。